El equipo de investigadores liderado por el profesor del Laboratorio de Expresión Génica del Instituo Salk (EEUU) y catedrático extraordinario de Biología del Desarrollo de la UCAM, Juan Carlos Izpisua, ha conseguido con éxito la regeneración de la piel aplicando la programación celular ‘in vivo’. Se podrán beneficiar de este avance, que marcará un hito en la historia de la medicina, quienes padecen úlceras cutáneas grandes, producidas por quemaduras graves o por enfermedades crónicas como la diabetes

El uso de la cirugía plástica para tratar úlceras cutáneas grandes, como las producidas por quemaduras graves, decúbito prolongado o enfermedades crónicas como la diabetes, puede llegar a ser algo del pasado. Un equipo de científicos liderado por el Dr. Izpisua Belmonte, profesor del Laboratorio De expresión Génica del Instituto Salk (EEUU) y catedrático extraordinario de Biología del Desarrollo de la UCAM, ha desarrollado una técnica para convertir, directamente, las células de una herida abierta en nuevas células de la piel. Esta técnica, basada en la reprogramación celular hasta un estado similar al de las células madre, también podría ser útil para curar otros daños de la piel, contrarrestar los efectos del envejecimiento o ayudarnos a comprender mejor el cáncer de piel.

«Nuestras observaciones constituyen una prueba de concepto para la regeneración ‘in vivo’ de un tejido tridimensional completo como es la piel, no sólo diferentes tipos de células aisladas como se ha hecho anteriormente», dice el profesor Juan Carlos Izpisua, autor del artículo publicado en Nature. «Este conocimiento podría ser útil no sólo para mejorar la reparación de la piel, sino también para diseñar estrategias regenerativas “in vivo” en otras situaciones patológicas humanas en las que pueda estar implicada la reparación de un tejido o también durante el envejecimiento».

«Este conocimiento podría ser útil no sólo para mejorar la reparación de la piel»

— Juan Carlos Izpisua

La doctora Estrella Núñez, vicerrectora de Investigación de la UCAM y coautora del trabajo, ha mostrado su satisfacción porque “este estudio, promovido y desarrollado en colaboración con la UCAM, está en la línea de la política de investigación de esta universidad, marcada por nuestro presidente, José Luis Mendoza: de calidad, colaborativa a nivel internacional entre científicos básicos y clínicos, y que redunda en beneficio del paciente”. (Ver declaraciones completas de la vicerrectora de Investigación de la UCAM -Parte 1- Parte 2-)

Las úlceras cutáneas (heridas que pueden extenderse a través de múltiples capas de la piel) generalmente se tratan de forma quirúrgica, trasplantando piel de otro lugar para cubrir la herida. Sin embargo, cuando la úlcera es especialmente grande, resulta difícil para los cirujanos injertar suficiente cantidad de piel para resolver el problema. En estos casos, se pueden aislar células madre de la piel del paciente, hacerlas crecer en el laboratorio y trasplantarlas nuevamente al paciente. Sin embargo, este procedimiento requiere gran cantidad de tiempo, lo que pone en riesgo la vida del paciente y, algunas veces, no es efectivo.

«Este estudio, promovido y desarrollado en colaboración con la UCAM, está en la línea de la política de investigación de esta universidad»

— Estrella Núñez

El investigador Masakazu Kurita, coautor del trabajo, con gran experiencia en cirugía plástica, sabía que uno de los pasos críticos en la recuperación de una herida era la migración o el trasplante de queratinocitos basales, ausentes en heridas grandes y severas en las que se han perdido múltiples capas de piel. Estas células, parecidas a células madre, actúan como precursores de los diferentes tipos de células cutáneas. Incluso, a medida que estas grandes heridas cicatrizan, las células que se multiplican en la zona están principalmente involucradas en el cierre de la herida y la inflamación, y no en reconstruir una piel sana.

El objetivo de los Drs. Izpisua y Kurita con este trabajo ha sido convertir directamente estas otras células de la herida en queratinocitos basales, sin necesidad de sacarlas del cuerpo.

En primer lugar los investigadores compararon los niveles de diferentes proteínas presentes en los dos tipos de células, inflamación y queratinocitos. Identificaron 55 «factores de reprogramación» (proteínas y ARNs) potencialmente involucrados en la diferenciación de células de inflamación en queratinocitos basales y tras diferentes experimentos redujeron la lista a cuatro factores que podrían estar implicados en este proceso.

Cuando el equipo investigador trató tópicamente úlceras cutáneas de ratones, con los cuatro factores, éstas desarrollaron una piel sana (conocida como epithilia) en 18 días. Con el tiempo, este epitelio se expandió y se conectó a la piel circundante, incluso en las úlceras más grandes. Las células generadas se comportaron como células sanas de la piel en una serie de pruebas moleculares, genéticas y celulares realizadas hasta 6 meses después. «Antes de llegar a la clínica, tenemos que hacer más estudios de seguridad a largo plazo y mejorar la eficiencia de la técnica tanto como sea posible», asegura el Dr. Kurita.

Datos de la publicación:

Journal title: Nature

Paper title: In vivo reprogramming of wound-resident cells generates skin epithelial tissue

Authors: Masakazu Kurita, Toshikazu Araoka, Tomoaki Hishida, David D. O’Keefe, Yuta Takahashi, Akihisa Sakamoto, Masahiro Sakurai, Keiichiro Suzuki, Jun Wu, Mako Yamamoto, Reyna Hernandez-Benitez, Alejandro Ocampo, Pradeep Reddy, Maxim Nikolaievich Shokhirev, Pierre Magistretti, Estrella Núñez Delicado, Hitomi Eto, Kiyonori Harii & Juan Carlos Izpisua Belmonte.

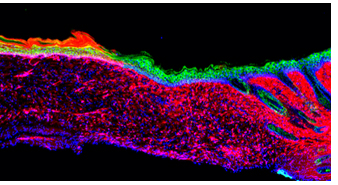

La imagen representa la primera prueba de concepto para la regeneración exitosa de un órgano funcional (la piel) en un mamífero, mediante reprogramación in vivo. La piel se generó en una úlcera grande en un modelo de ratón de laboratorio, convirtiendo un tipo de células (rojo: células mesenquimales) en otro (verde: queratinocitos basales).

Tienes que estar registrado para comentar Acceder