PORTADA OFFICIAL PRESS

20 años del 11M, el peor atentado terrorista de España

Publicado

hace 2 añosen

Carreras de taxi gratis, la libranza de más trabajo para sanitarios y psicólogos, la espera más larga para donar sangre… El 11 de marzo de 2004 Madrid despertó con estruendo y caos, pero se acostó en un abrumador silencio, y el mayor atentado jamás visto en la ciudad dio paso a la mayor respuesta de solidaridad, estaba ante el peor atentado terrorista de España.

No eran ni las ocho de la mañana cuando se produjo la primera explosión, y antes de que los servicios de emergencias llegasen a Atocha ya había voluntarios sacando heridos de los trenes, aquellos trabajadores -como los del servicio de limpieza y jardines del Ayuntamiento de Madrid- que, sin nada más que sus manos, auxiliaron a las primeras víctimas.

Bomberos, sanitarios y policías no tenían aún suficientes camillas pero en minutos se encontraron decenas, centenares, de mantas y sábanas que llovían desde los bloques vecinos a las vías para poder transportar a heridos y arropar a los menos graves.

Sin suficientes ambulancias en los primeros instantes, autobuses urbanos y decenas de taxis llevaron a los heridos a hospitales y luego dedicaron la jornada a trasladar -sin cobrar- a familiares, a sanitarios y a psicólogos que, pese a no trabajar ese día, hicieron la que probablemente haya sido su jornada laboral más larga.

“Desesperación” por ayudar

José Miguel Fúnez, que aún no tenía su propio taxi, terminó de trabajar la noche del 10 al 11 de marzo sobre las dos o tres de la madrugada, y cuando no había dormido ni cinco horas su familia le despertó: habían explotado varias bombas en Atocha y otras estaciones de Cercanías.

No tardó en llegar a una zona sumida en el caos, donde la propia policía pedía a los taxistas que trasladasen heridos a hospitales y donde, más allá del dolor o la destrucción, impactaba “la cara de desesperación de gente que no conocías pero que estaba deseando poder hacer algo” para ayudar, según explica a EFE.

Impactaba eso y el silencio. El silencio de quienes se subían a los taxis, que en muchos casos no articulaban palabra hasta los hospitales, tanto heridos como personal sanitario que iba a trabajar fuera de turno, o psicólogos que acudían a Ifema a dar apoyo a las familias que buscaban a sus seres queridos.

Ayudar estando en ‘shock’

Fúnez recuerda también cómo los vecinos de Vallecas se volcaron: una lluvia de mantas y sábanas caía desde las ventanas para arropar o incluso transportar heridos, y bajaban a ofrecer comida y bebida a bomberos, sanitarios, policías, taxistas o voluntarios que durante horas trabajaron en el lugar.

¿Qué se le dice dentro de un taxi a una persona que acaba de saber que su familiar está entre los muertos? ¿O a un médico o enfermera que vuelve a casa tras casi 24 horas de trabajo en un hospital ‘en guerra’? “No puedes decir nada. Estás en shock tú también. Te dedicas a conducir, a ayudarles a bajar del taxi… “, rememora.

Y si alguno de esos pasajeros quiere hablar “actúas como un psicólogo sin serlo, sin formación para ayudarles. Intentas medir las palabras”, prosigue Fúnez, que recuerda conversaciones “muy limitadas” en una situación “que no comprendes ni tú mismo”.

Organizar la ayuda desinteresada

Psicólogos hicieron falta, y muchos, aquel 11 de marzo y los días posteriores, cuando había que dar soporte a las familias en los duelos y a los profesionales -sanitarios, policías, bomberos… – que estuvieron en primera línea de la barbarie.

Planificación de la ayuda

Fernando Chacón era decano del Colegio de Psicólogos de Madrid en aquel momento y antes de llevar a los niños al colegio escuchaba en casa las noticias. Sin saber por qué, pensó en 60 muertos como cifra límite para que el sistema sanitario pudiera asumir la atención psicológica necesaria ante una situación de esta envergadura. Al superarse la cifra, llamó al servicio de emergencias para coordinar a los psicólogos voluntarios.

Porque, como explica a EFE, la ayuda no puede ofrecerse sin una buena planificación, y afortunadamente los psicólogos españoles ya tenían experiencia tras otra tragedia anterior: la riada de Biescas en agosto de 1996.

La necesidad de psicólogos para atender a las víctimas de aquella riada despertó en estos profesionales un interés por formarse en la atención ante emergencias.

‘Filtros’ de voluntarios

Por eso desde primera hora del 11M desde el Colegio de Psicólogos de Madrid se puso en marcha la maquinaria para recoger las peticiones de ayuda que llegaban desde hospitales o tanatorios, y asignar a los psicólogos que llamaban para ofrecer su ayuda.

“Hacíamos un pequeño filtro, priorizamos a aquellos que habían dado cursos de atención en emergencias, y después a profesionales con experiencia clínica” rememora, y recuerda cómo desde el Colegio no se iban a descansar hasta que estaba perfectamente organizado el turno de voluntarios para esa noche y para la mañana siguiente.

Su labor fue fundamental en Ifema, donde las familias esperaban poder identificar los cadáveres o pertenencias de sus seres queridos, pero también en los tanatorios, incluso en el centro de recepción de llamadas del 112.

Chacón recuerda que aquel jueves, con las líneas móviles colapsadas en Madrid, muchas personas llamaban al 112 como último recurso para saber si su familiar o allegado estaba en el listado de víctimas mortales o heridos. Cuando era así, se intentaba que fuera un psicólogo voluntario quien transmitiera la dolorosa noticia.

También hicieron terapia con los profesionales -sanitarios, bomberos, policías… – que intervinieron en los atentados, e incluso el Summa empezó a incorporar a psicólogos en algunas de sus unidades móviles, porque “el nivel de ansiedad en la población se disparó” aquellos días.

¿Necesitaron ayuda psicológica aquellos psicólogos?

Chacón explica que entre ellos hicieron lo mismo que aplicaban con sanitarios o bomberos, un ‘debriefing’: antes de volver a casa todos los que habían trabajado juntos ese día se reunían para verbalizar sus sensaciones, escuchar las impresiones de los otros e intentar asimilar lo vivido.

Casi mil psicólogos participaron de forma desinteresada durante unas dos semanas para atender en todos los frentes, “la mayor intervención que se ha dado en todo el mundo, que yo conozca”. Hoy, 20 años después, hay una importante profesionalización de psicólogos de emergencias y protocolos “más perfilados”.

Buscando cómo ayudar

Si sanitarios, psicólogos o taxistas encontraron rápido un modo de ayudar, el resto de personas buscó cómo poner su grano de arena en una ciudad que pasó, en horas, del caos y el estruendo al silencio.

Pilar de la Peña dirige hoy el departamento de Promoción del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, pero el 11 de marzo de 2004 era enfermera “rasa” y, aquel jueves, tenía previsto ir en la unidad móvil de donación de sangre que se iba a instalar en la Escuela de Montes de la Universidad Politécnica.

Aquellas unidades móviles, recuerda, recogían unas 17 ó 20 donaciones al día en las puertas de las facultades. El 11M, cuando el caos del tráfico permitió al autobús de donación llegar a la Escuela de Montes, ya había como mínimo 60 personas haciendo cola para donar.

“Hubo que reestructurar toda la planificación de la donación”, rememora, y si lo esperable era hacer un llamamiento a la población para acudir a donar sangre, ese día hubo que pedir a la gente que esperase unos días para donar.

“La cola en el centro de Madrid, en la unidad móvil de la Puerta del Sol, llegaba hasta la Plaza de Ópera”, por lo que en los puntos habilitados los sanitarios tuvieron que hacer una “selección”, dando prioridad a aquellos que eran donantes habituales -conocían el proceso y corrían menos riesgo de marearse-, y sobre todo a aquellos de los grupos 0+ y 0-.

También hubo que reforzar todo el equipo de profesionales del Centro de Transfusión, porque la sangre no se puede utilizar si previamente no ha sido analizada y procesada. “Todo el mundo fue a trabajar aquel día, y por la noche nadie se quería ir a casa”.

Ayudar entre tristeza, tensión y silencio

De la Peña recuerda las horas de extracción dentro del autobús: tensión, lágrimas, tristeza, emoción, pero sobre todo un silencio abrumador. “A media mañana tuvimos que apagar la radio para no seguir escuchando, no queríamos saber más”.

Si normalmente en Madrid se recogen 500 ó 600 bolsas de sangre al día, los días 11 y 12 de marzo de 2004 se recolectaron más de 5.000, unas cifras “impresionantes” que nunca se han repetido, ni siquiera en momentos en los que la población responde de forma abrumadora, como cuando se estrelló el avión de Spanair en Barajas en agosto de 2008, o el accidente del Alvia en Santiago en julio de 2013.

Los madrileños, coinciden Pilar de la Peña y José Miguel Fúnez, responden rápido ante situaciones de crisis, por eso no extrañó que a la mayor catástrofe de la capital siguiera la mayor ola de solidaridad.

Así lo recuerda una placa en la Puerta del Sol: “Madrid agradecido a todos los que supieron cumplir con su deber en el auxilio a las víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004 y a todos los ciudadanos anónimos que las ayudaron. Que el recuerdo de las víctimas y el ejemplar comportamiento del pueblo de Madrid permanezcan siempre”.

Comparte esto:

- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)

- Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

- Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Relacionado

Te podría gustar

PORTADA OFFICIAL PRESS

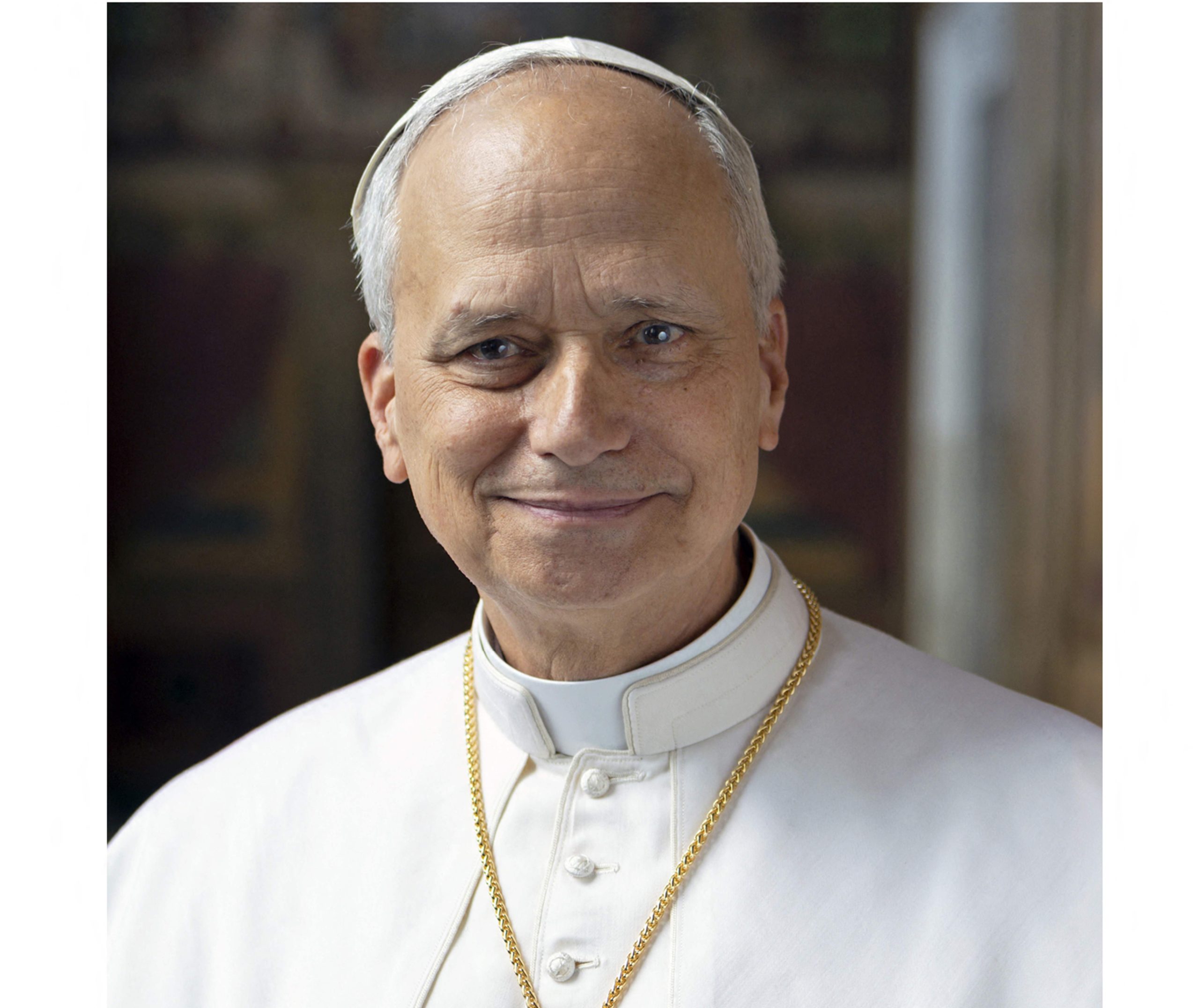

Así será la visita del papa León XIV a España

Publicado

hace 14 horasen

25 febrero, 2026

Los obispos confirman la visita del Papa León XIV a España del 6 al 12 de junio

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha confirmado este miércoles 25 de febrero que el Papa León XIV visitará España del 6 al 12 de junio.

El viaje apostólico se realizará tras la invitación oficial cursada por el Felipe VI y por la Iglesia en España, consolidando así una de las visitas institucionales y pastorales más relevantes del año.

Una visita con invitación institucional y eclesial

Según ha detallado la CEE, el Pontífice acudirá a España atendiendo tanto a la invitación del jefe del Estado como a la de los obispos españoles. Se trata de un viaje que combina el carácter oficial con el pastoral, dentro de la agenda internacional del Vaticano.

Aunque por el momento no se ha hecho público el programa completo, se espera que en los próximos días se concreten las ciudades que visitará y los actos previstos, que podrían incluir encuentros con autoridades civiles, representantes eclesiales y fieles.

Expectación ante el programa oficial

La visita del Papa León XIV a España ha generado gran expectación tanto en el ámbito político como en el religioso. Será la primera visita oficial del Pontífice al país desde su elección, y se enmarca en la tradicional relación entre la Santa Sede y España.

La agenda detallada del viaje se dará a conocer próximamente, una vez se ultimen los preparativos organizativos y de seguridad.

Claves de la visita del Papa León XIV a España:

-

📅 Fechas: del 6 al 12 de junio

-

🤝 Invitación: Rey Felipe VI y Conferencia Episcopal Española

-

⛪ Carácter: visita oficial y pastoral

-

📍 Programa: pendiente de confirmación

La información se ampliará a medida que se conozcan más detalles sobre el recorrido y los actos previstos durante la estancia del Pontífice en territorio español.

Puedes seguir toda la actualidad visitando Official Press o en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram y también puedes suscribirte a nuestro canal de WhatsApp.

Comparte esto:

- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)

- Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

- Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Tienes que estar registrado para comentar Acceder